半蒴苣苔(Hemiboea subcapitata)染色体水平基因组的解析,为植物喀斯特适应研究提供新见解

时间:2025-09-05 来源:

喀斯特区域因独特生境孕育了极高的物种多样性与特有性,是全球生物多样性保护的关键区域,其生境中植物的适应机制长期以来都是研究热点。已有研究多集中于喀斯特特有物种的基因组适应特征,而对于能同时生长于喀斯特与非喀斯特区域的兼性物种,其具体适应机制尚待深入探索。传统药用植物半蒴苣苔(Hemiboea subcapitata)因自然分布横跨两种生境,成为解析这一科学问题的理想研究模型。

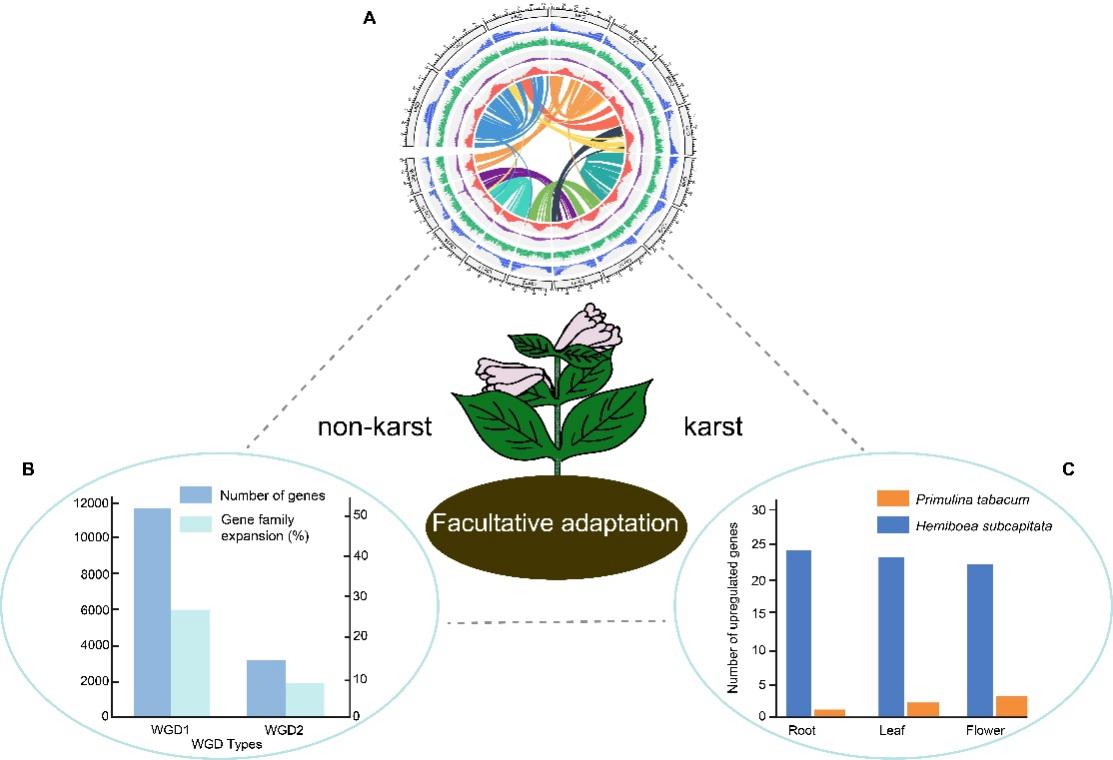

研究团队基于PacBio HiFi和高覆盖度Hi-C测序数据,组装了半蒴苣苔的染色体级别高质量基因组。该基因组总长度为 763.59 Mb,组装连续度指标contig N50为21.11 Mb,组装一致性质量值QV为29.07。在此基础上,研究人员发现半蒴苣苔共经历了三次WGD事件:一是所有真双子叶植物共有的 γ-WGT 事件(发生于 115-130 Ma),二是唇形目(除木犀科外)物种共有的 WGD2 事件(发生于约 67.57 Ma),三是半蒴苣苔特有的近期独立复制事件 WGD1(发生于约 16.92 Ma)。研究人员发现这三次 WGD 事件可能推动了半蒴苣苔中胁迫响应基因家族的扩张,为其应对喀斯特与非喀斯特生境的环境差异(如土壤养分、水分条件等)提供了基因功能分化的关键基础,进而影响功能通路的调控。此外,基因组与转录组联合分析进一步揭示了半蒴苣苔的独特适应策略:研究鉴定出 25 个黄酮类代谢通路关键基因,以及相关的候选 MYB 转录因子。通过与喀斯特特有物种报春苣苔(Primulina tabacum)对比发现,半蒴苣苔在根、叶、花三大器官中,分别有 96%、92%、88% 的黄酮类通路关键基因呈现上调表达。研究人员推测,这种通过调控代谢通路增强环境适应性、进而拓展生态位的方式,可能是兼性喀斯特物种半蒴苣苔区别于喀斯特特有物种的关键适应机制。

本研究以 “The chromosome-level genome of Hemiboea subcapitata provides new insights into karst adaptation” (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jse.70007)为题,在线发表于生物学领域主流期刊 Journal of Systematics and Evolution(JCR Q2,中科院2区,IF=2.9)。该项工作由南昌大学生命科学学院向小果团队、江西农业大学国春策团队及中国科学院广西植物研究所张强团队合作完成,南昌大学生命科学学院硕士生王柯伊为第一作者,向小果研究员、国春策教授及张强研究员为共同通讯作者,中国科学院植物研究所李振宇研究员、黔南民族师范学院郭治友教授等多位学者参与研究。研究得到国家自然科学基金、江西省 “双千计划”、江西省研究生创新专项资金等项目资助。

图.兼性喀斯特适应物种半蒴苣苔应对喀斯特与非喀斯特生境的分子机制。A:半蒴苣苔基因组特征。B:不同全基因组复制(WGD1、WGD2)事件下的基因数量及基因家族扩张比例。C:半蒴苣苔(Hemiboea subcapitata)与报春苣苔(Primulina tabacum)在根(Root)、叶(Leaf)、花(Flower)三个不同组织中上调表达基因的数量差异。